成都科学城

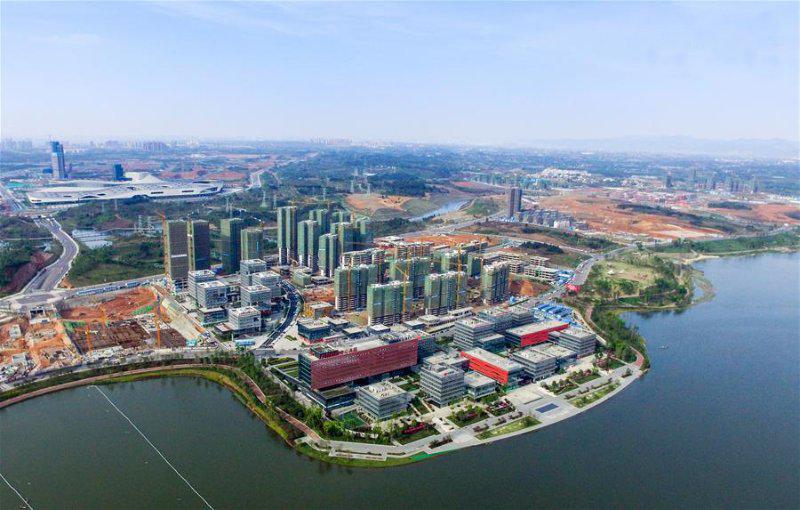

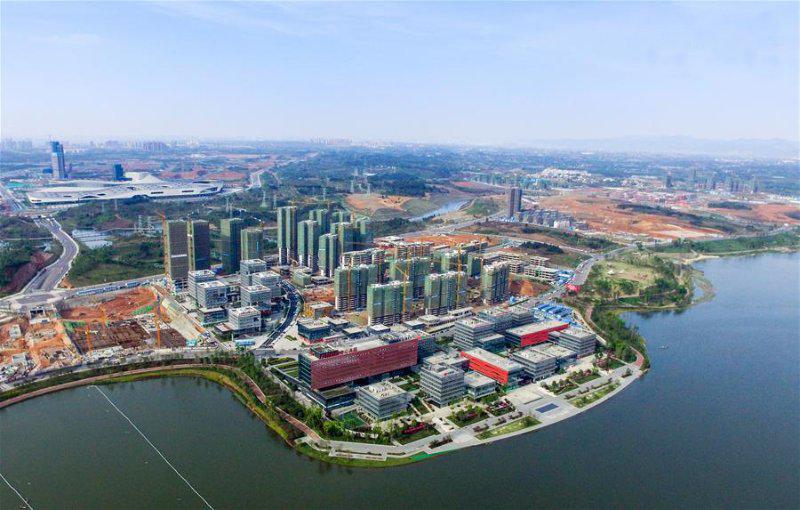

成都科学城位于成都市天府新区,距成都市中心城区约25公里,距天府国际机场约30公里,是推动成都“双核共兴”、建设国家中心城市的新极核。

成都科学城规划面积73平方公里,起步区25平方公里,环兴隆湖布局建设科学研究及应用转化、信息网络、生物医药、创意设计、军民融合、中德合作等六大产业组团,重点发展基础科研、互联网大数据、生物科技、高端制造、现代金融、创意设计、研发服务等高端产业。

一、布局规划

在成都科学城用地布局规划图中,科学城规划了以大数据为核心的互联网产业、设计研发、产业孵化、创新转化园等产业用地,还有高端配套等一系列服务用地。其中环绕兴隆湖的主要为研发兼容商业、商务用地,包括互联网产业、设计研发、产业孵化等板块。在成都科学城的东部,还规划了一个创新转化园,专门用于科研成果转化。

在这些板块中,绿网水系、交通网线将渗透其中,实现生态、产业、城市的高度融合。成都天府新区将以“一城、一区、一带、三园”建设为发展重点,建设成都科学城、秦皇寺中央商务区、锦江生态带、创新转化园、新兴工业园和国际合作园。

二、园区环境

(一)自然环境

从自然生态环境看,成都科学城不只是“好看”,而且构建了以兴隆湖为核心的蓝绿交织生态网络。环绕着兴隆湖,成都科学城更进一步构建起了从基础科研、应用开发、“双创”服务到成果落地的完整创新链条。园区不引进制造业和有污染的企业,更强调创新型产业和高端服务业的发展。这一理念从第一版天府新区总规开始延续至今。

(二)产业环境

从绿色生态到创新生态,两者的“双重叠加”催生了发展的新生态,带来了“人城境业”融合。“科技创新的关键是集聚创新的人才,人的地位优先于产业。”匡晓明认为,创新人才对于职住平衡的交通体系、教育医疗配套、优惠鼓励政策都有很高的期待,但对他们最有吸引力的还是生态环境,“先要优化兴隆湖和周边河流的水环境,让我们的科技人员推窗见田、开门见绿”。

在成都科学城构建起的发展新生态中,一个个创新的“朋友圈”正在这里落地生根。引进一个高端科技服务机构、一个大型实验室或一名顶尖科学家,相应的生态链会自然展开,“每个科学家周围都有很多朋友。”

一、编制背景

新冠肺炎疫情的爆发,给制造业带来巨大冲击,产业链供应链受到严重影响。面对疫情挑战,中央政治局强调要加大“六稳”工作力度,明确提出“六保”任务。其他省市都出台了一系列应对疫情推进复工复产、稳定经济运行的政策措施、实施方案。成都市委市政府为扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务,安排部署重点开展6个专项行动。在此背景下,编制本《成都市工业稳链补链行动方案(2020-2022年)》。

二、起草基本思路

在前期已完成全市2886户规上工业企业供应链调查基础上,逐一分析重点产业30户龙头企业、100户重点企业产业链供应链环节,重点梳理掌握588户涉及国(境)内外采购企业供应链困难,围绕重点产业、龙头企业、核心产品,以全力稳定产业链供应链、力保企业满产超产、积极补齐产业链供应链“薄弱缺”环节为主线,有针对性地提出稳链补链的政策措施,形成本《成都市工业稳链补链行动方案(2020-2022年)》。

三、主要内容

(一)总体思路

(二)工作目标

(三)重点任务

1.稳链保生产。稳定企业生产,保障供应畅通,推动供应链多元化,拓展多级市场。

2.补链强产业。加强产业链供应链招商,加快产业链项目促建,加快产品创新突破,加强产业链跨区域协作。

(四)政策措施

1.支持企业稳定生产。

2.支持供应链平台建设。

3.支持补链项目落地。

4.支持企业融入产业链供应链核心。

5.支持协同创新和成果就地转化。

6.加大对产业链企业的金融支持。

7.支持产业生态圈联盟发展。

8.支持重点领域加快发展。

9.加大政策兑现力度。

四、需要说明的问题

本方案可与国家、省其他政策同时享受,针对同一企业、同一项目、同一奖补类别,市本级财政兑现政策时,叠加国家、省实际兑现比例后,按不超过100%的原则执行。企业(机构或单位)的实际支出,由第三方中介机构审定。

五、实施日期、有效期

本政策措施自2020年7月24日起施行,有效期至2022年12月31日止。

本措施由市经信局牵头,会同市发改委、市人社局、市金融监管局、市商务局、市交通运输局、市口岸物流办、市工商局、市市场监管局、市财政局、市博览局、市农业农村局、市新经济委、市住建局、市投促局、市规划和自然资源局、市生态环境局、市科技局、成都海关等市级部门,各区(市)县政府(管委会)及各产业功能区管委会落实执行。

六、解读机构

成都市经济和信息化局 产业生态规划处

《成都市促进大数据产业发展专项政策》政策解读

一、政策背景

市政府办公厅于2017年印发实施的《成都市促进大数据产业发展专项政策》(成办发〔2017〕30号》)已过有效期。根据《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》(发改高技〔2020〕552号)《国家数字经济创新发展试验区(四川)建设工作方案》(川府发〔2021〕1号)《国家数字经济创新发展试验区(四川)建设工作方案成都市责任落实方案》(成办发〔2021〕34号)有关要求,为进一步深入贯彻落实国家、省、市大数据发展工作部署,激发数据资源要素潜力,加快我市大数据产业发展,特制定本政策。

二、修订过程

贯彻落实国家数字经济创新发展试验区建设有关要求和国家、省、市有关工作部署,积极组织开展大数据产业调研,在充分学习借鉴上海、深圳、贵阳等城市经验的基础上,结合成都实际,从契合国家发展新要求、顺应产业发展新趋势、巩固提升城市发展新优势三个维度进行修订完善,形成了《成都市促进大数据产业发展专项政策》。在起草过程中,共征求14个市级部门、23个区(市)县及10家大数据企业和3家行业协会意见,并经过了专家意见征询、公平竞争审查、合法性审查等程序,最终形成了《成都市促进大数据产业发展专项政策》(以下简称《专项政策》)。

三、主要内容

《专项政策》共三章9条,主要包括深化数字化赋能行动、支持大数据企业发展壮大、涵养产业生态三个部分。

第一章 “深化数字化赋能行动”部分共3条,主要是支持建设行业级数据服务平台、支持搭建产业级网络化协同平台、支持创建数字化转型促进中心和数字化开源社区等基础性、公共性服务平台,明确了服务平台支持标准和措施。

第二章 “支持大数据企业发展壮大”部分共3条,主要是培育大数据企业主力部队、打造大数据应用示范工程、强化金融支持力度,明确了大数据行业赛道领军企业、大数据应用示范项目的支持标准和措施。

第三章 “涵养产业生态”部分共3条,主要是推动产业集聚发展、推进标准体系建设、促进产业协作互动,明确了大数据产业集聚区建设、大数据标准制定、大数据产业活动的支持标准和措施。

企业入驻类型:科学研究及应用转化、信息网络、生物医药、创意设计、军民融合、中德合作等六大产业组团,重点发展基础科研、互联网大数据、生物科技、高端制造、现代金融、创意设计、研发服务等高端产业。

成都科学城

成都科学城位于成都市天府新区,距成都市中心城区约25公里,距天府国际机场约30公里,是推动成都“双核共兴”、建设国家中心城市的新极核。

成都科学城规划面积73平方公里,起步区25平方公里,环兴隆湖布局建设科学研究及应用转化、信息网络、生物医药、创意设计、军民融合、中德合作等六大产业组团,重点发展基础科研、互联网大数据、生物科技、高端制造、现代金融、创意设计、研发服务等高端产业。